Humidité dans la maison : causes, solutions et coût des traitements

L’humidité dans la maison constitue l’une des pathologies les plus fréquentes et les plus préoccupantes pour les propriétaires français. Selon l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, près de 20% des logements français présentent des problèmes d’humidité significatifs, affectant à la fois la santé des occupants et l’intégrité du bâtiment. Cette problématique, souvent sous-estimée, peut avoir des conséquences graves tant sur le plan sanitaire qu’économique.

L’humidité excessive dans un logement se manifeste par différents signes : condensation sur les vitres, moisissures sur les murs, odeurs de moisi, dégradation des revêtements, ou encore sensation d’inconfort. Ces symptômes, loin d’être anodins, révèlent souvent des dysfonctionnements plus profonds qui nécessitent une intervention rapide et adaptée.

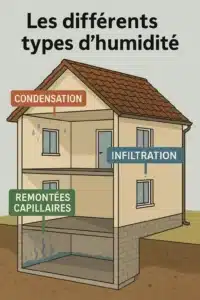

Les causes de l’humidité sont multiples et peuvent se combiner : défauts d’étanchéité, problèmes de ventilation, remontées capillaires, infiltrations d’eau, ou encore activités humaines génératrices de vapeur d’eau. L’identification précise de l’origine de l’humidité constitue un préalable indispensable à la mise en place d’un traitement efficace et durable.

L’impact de l’humidité sur la santé des occupants est aujourd’hui bien documenté. L’exposition prolongée à un environnement humide peut provoquer des allergies, de l’asthme, des infections respiratoires, et aggraver certaines pathologies chroniques. Les populations les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées, sont particulièrement exposées à ces risques sanitaires.

Sur le plan économique, l’humidité peut entraîner des dégradations importantes du bâtiment : pourrissement des bois, corrosion des métaux, dégradation des isolants, et fissuration des maçonneries. Ces désordres, s’ils ne sont pas traités rapidement, peuvent nécessiter des travaux de rénovation coûteux et compromettre la valeur du bien immobilier.

Table des matières

Diagnostic et identification des causes

Les signes révélateurs d’humidité

L’identification précoce des problèmes d’humidité permet d’éviter leur aggravation et de limiter les dégâts. Plusieurs signes peuvent alerter les occupants sur la présence d’humidité excessive dans leur logement. Ces signes, souvent subtils au début, deviennent plus évidents avec le temps si aucune mesure corrective n’est prise.

Les signes visuels constituent les indicateurs les plus évidents : taches d’humidité sur les murs ou les plafonds, moisissures noires ou verdâtres, efflorescences salines (dépôts blanchâtres), décollement des papiers peints ou des peintures, gondolement des revêtements de sol, ou encore pourrissement des boiseries. Ces manifestations visuelles permettent souvent de localiser les zones affectées et d’orienter le diagnostic.

Les signes olfactifs sont également révélateurs : odeur de moisi, de renfermé, ou de terre humide. Ces odeurs, particulièrement perceptibles dans les pièces fermées ou peu ventilées, résultent de la prolifération de micro-organismes dans un environnement humide. Elles peuvent persister même après nettoyage et constituent un indicateur fiable de la présence d’humidité.

Les signes tactiles peuvent également alerter : sensation d’humidité au toucher des murs, impression de froid persistant, ou encore sensation d’inconfort malgré un chauffage adapté. Ces sensations résultent de l’évaporation de l’humidité contenue dans les matériaux, qui absorbe de la chaleur et crée une sensation de froid.

Les signes liés au confort et à la santé ne doivent pas être négligés : difficultés respiratoires, allergies, irritations des yeux ou de la gorge, fatigue chronique, ou encore aggravation de pathologies existantes comme l’asthme. Ces symptômes, bien qu’ils puissent avoir d’autres causes, sont souvent associés à un environnement trop humide.

Les outils de mesure et de diagnostic

Le diagnostic précis d’un problème d’humidité nécessite l’utilisation d’outils de mesure spécialisés qui permettent de quantifier l’humidité et d’identifier ses causes. Ces outils, utilisés par les professionnels du diagnostic, fournissent des données objectives indispensables à la mise en place d’un traitement adapté.

L’hygromètre permet de mesurer le taux d’humidité relative de l’air ambiant. Cet instrument, disponible sous différentes formes (analogique, numérique, enregistreur), indique le pourcentage de vapeur d’eau contenu dans l’air par rapport à la quantité maximale que cet air peut contenir à une température donnée. Un taux d’humidité relative supérieur à 60% de manière prolongée peut favoriser le développement de moisissures.

L’humidimètre à pointes permet de mesurer le taux d’humidité des matériaux solides (bois, plâtre, béton). Cet appareil, équipé d’électrodes que l’on enfonce dans le matériau, mesure la résistance électrique qui varie en fonction de la teneur en eau. Cette mesure permet de quantifier l’humidité contenue dans les murs et de suivre l’évolution du séchage après traitement.

La caméra thermique constitue un outil de diagnostic avancé qui permet de visualiser les variations de température à la surface des matériaux. Les zones humides apparaissent généralement plus froides en raison de l’évaporation de l’eau qu’elles contiennent. Cette technique permet d’identifier les infiltrations, les ponts thermiques, et les zones de condensation de manière non destructive.

Le carbure de calcium permet de mesurer précisément le taux d’humidité des matériaux par une méthode chimique. Cette technique, plus précise que l’humidimètre à pointes, consiste à faire réagir un échantillon du matériau avec du carbure de calcium. La quantité de gaz produite par cette réaction est proportionnelle à la teneur en eau du matériau.

L’expertise professionnelle

L’expertise professionnelle d’un problème d’humidité permet d’obtenir un diagnostic précis et des préconisations adaptées. Cette expertise, réalisée par un spécialiste qualifié, comprend une analyse complète de la situation et la proposition de solutions techniques et économiques.

L’expert en humidité procède à un examen visuel détaillé de l’ensemble du bâtiment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il identifie tous les désordres liés à l’humidité, analyse leur localisation et leur évolution, et recherche les causes probables. Cette inspection permet de comprendre les mécanismes en jeu et d’orienter les investigations complémentaires.

Les mesures instrumentales complètent l’examen visuel et permettent de quantifier l’humidité présente dans l’air et les matériaux. L’expert utilise différents appareils de mesure pour établir un diagnostic précis : hygromètres, humidimètres, caméra thermique, ou encore tests au carbure de calcium. Ces mesures sont réalisées en différents points du bâtiment pour cartographier précisément les zones affectées.

L’analyse des causes permet d’identifier l’origine du problème d’humidité et de hiérarchiser les interventions nécessaires. L’expert examine les conditions de ventilation, l’état de l’étanchéité, les caractéristiques du terrain, et les habitudes des occupants. Cette analyse globale permet de proposer des solutions durables qui traitent les causes et non seulement les symptômes.

Le rapport d’expertise détaille les observations réalisées, les mesures effectuées, l’analyse des causes, et les préconisations de traitement. Ce document technique constitue la base pour la mise en place des solutions et peut servir de référence pour les démarches d’assurance ou les négociations avec les entreprises spécialisées.

Solutions techniques par type de problème

Traitement de l’humidité de condensation

Le traitement de l’humidité de condensation repose principalement sur l’amélioration de la ventilation et la réduction de la production de vapeur d’eau. Ces solutions, généralement moins coûteuses que les traitements d’autres types d’humidité, permettent d’obtenir des résultats rapides et durables.

L’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) constitue la solution de référence pour traiter les problèmes de condensation. La VMC simple flux, la plus courante, extrait l’air vicié des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC) et permet l’entrée d’air neuf par des grilles disposées dans les pièces principales. La VMC double flux, plus performante mais plus coûteuse, récupère la chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’air entrant.

L’amélioration de l’isolation thermique permet de réduire les phénomènes de condensation en élevant la température des surfaces intérieures. L’isolation des murs extérieurs, des combles, et le traitement des ponts thermiques limitent les zones froides où se produit la condensation. Cette solution, souvent combinée à la rénovation énergétique, améliore également le confort thermique et réduit les consommations de chauffage.

La ventilation naturelle, bien qu’elle soit moins efficace que la VMC, peut constituer une solution d’appoint ou temporaire. L’aération quotidienne des locaux, l’ouverture des fenêtres après les activités génératrices de vapeur d’eau, et l’installation de grilles de ventilation permettent d’évacuer une partie de l’humidité excédentaire.

Les déshumidificateurs électriques peuvent être utilisés en complément des solutions de ventilation, particulièrement dans les pièces très humides ou pendant les périodes critiques. Ces appareils, disponibles en différentes capacités, extraient l’humidité de l’air et la condensent dans un réservoir. Leur utilisation doit cependant rester ponctuelle car ils consomment de l’énergie et ne traitent pas les causes du problème.

Traitement des remontées capillaires

Le traitement des remontées capillaires nécessite des techniques spécialisées qui visent à créer une barrière étanche dans les murs pour empêcher la remontée de l’eau par capillarité. Ces traitements, plus complexes et coûteux que ceux de la condensation, nécessitent l’intervention d’entreprises spécialisées.

L’injection de produits hydrofuges constitue la technique la plus couramment utilisée. Cette méthode consiste à percer des trous dans les murs à intervalles réguliers et à injecter sous pression des produits chimiques qui créent une barrière étanche. Les produits utilisés (silicones, résines) pénètrent dans les pores des matériaux et les rendent imperméables à l’eau. Cette technique, relativement peu invasive, peut être réalisée depuis l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment.

La saignée étanche constitue une solution plus radicale qui consiste à créer une coupure physique dans les murs. Cette technique implique la réalisation d’une saignée horizontale dans laquelle est insérée une membrane étanche (feuille de plomb, membrane bitumineuse, ou résine). La saignée est ensuite rebouchée avec un mortier étanche. Cette méthode, très efficace, est cependant plus coûteuse et plus invasive que l’injection.

Le drainage périphérique permet de traiter les remontées capillaires en abaissant le niveau d’eau autour des fondations. Cette solution consiste à créer un système de drainage qui collecte et évacue les eaux de ruissellement et de nappe. Le drainage peut être complété par l’installation d’une membrane d’étanchéité contre les murs de fondation. Cette technique est particulièrement adaptée aux bâtiments situés en terrain humide.

L’électro-osmose constitue une technique innovante qui utilise un champ électrique pour inverser le sens de migration de l’eau dans les murs. Des électrodes sont installées dans les murs et reliées à un boîtier électronique qui génère un faible courant électrique. Cette technique, sans produits chimiques, peut être efficace sur certains types de matériaux mais nécessite une étude préalable approfondie.

Traitement des infiltrations d’eau

Le traitement des infiltrations d’eau nécessite une approche spécifique selon leur localisation et leur origine. Ces traitements visent à restaurer l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment et à empêcher la pénétration d’eau de pluie ou de ruissellement.

Le traitement des infiltrations de toiture peut impliquer différentes interventions selon l’ampleur des désordres. La réfection ponctuelle (remplacement de tuiles cassées, réparation de joints d’étanchéité) peut suffire pour des infiltrations localisées. En cas de désordres plus importants, une rénovation complète de la couverture peut s’avérer nécessaire. Cette rénovation peut inclure la pose d’un écran de sous-toiture, l’amélioration de l’isolation, et la mise aux normes de la ventilation.

Le traitement des infiltrations de façade peut nécessiter différentes techniques selon la nature des désordres. Le ravalement avec application d’un revêtement d’imperméabilisation constitue la solution la plus courante. Cette intervention comprend le nettoyage de la façade, la réparation des fissures, et l’application d’un enduit ou d’une peinture étanche. Dans certains cas, l’installation d’un bardage ou d’un système d’isolation par l’extérieur peut s’avérer nécessaire.

Le traitement des infiltrations par les menuiseries implique généralement la réfection des joints d’étanchéité ou le remplacement des menuiseries défaillantes. Les joints silicone dégradés doivent être entièrement supprimés et refaits avec des produits adaptés. En cas de menuiseries anciennes ou déformées, leur remplacement peut s’avérer plus économique qu’une réparation.

Le traitement des infiltrations de sous-sol nécessite souvent des interventions lourdes : cuvelage étanche, drainage périphérique, ou injection de produits d’étanchéité. Le cuvelage consiste à créer une coque étanche à l’intérieur du sous-sol en appliquant un revêtement imperméable sur les murs et le sol. Cette technique, très efficace, réduit cependant le volume utile du local.

Coûts des traitements et solutions

Fourchettes de prix par type de traitement

Les coûts de traitement de l’humidité varient considérablement selon le type de problème, l’ampleur des désordres, et les techniques mises en œuvre. Il est important de disposer d’ordres de grandeur pour budgétiser les interventions et comparer les devis des entreprises spécialisées.

Le traitement de l’humidité de condensation représente généralement l’investissement le moins important. L’installation d’une VMC simple flux coûte entre 500 et 1 500 euros selon la configuration du logement et la complexité de l’installation. Une VMC double flux, plus performante, représente un investissement de 2 000 à 4 000 euros. L’amélioration de l’isolation peut coûter entre 20 et 100 euros par mètre carré selon les techniques utilisées.

Le traitement des remontées capillaires par injection représente un coût de 100 à 200 euros par mètre linéaire de mur traité. Cette fourchette varie selon la nature des matériaux, l’épaisseur des murs, et les produits utilisés. Le traitement par saignée étanche coûte entre 200 et 400 euros par mètre linéaire. Le drainage périphérique représente un investissement de 100 à 300 euros par mètre linéaire selon la profondeur et la complexité des travaux.

Le traitement des infiltrations de toiture peut varier de quelques centaines d’euros pour des réparations ponctuelles à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une rénovation complète. La réfection d’une toiture coûte généralement entre 50 et 150 euros par mètre carré selon les matériaux et la complexité de la charpente. Le traitement des infiltrations de façade par ravalement coûte entre 30 et 80 euros par mètre carré.

Les traitements de sous-sol représentent souvent les investissements les plus importants. Un cuvelage étanche coûte entre 200 et 500 euros par mètre carré de surface traitée. Le drainage périphérique d’un sous-sol peut représenter un investissement de 5 000 à 15 000 euros selon la configuration du terrain et l’ampleur des travaux.

Facteurs influençant les coûts

Plusieurs facteurs influencent significativement le coût des traitements d’humidité. La compréhension de ces facteurs permet d’optimiser les choix techniques et de négocier efficacement avec les entreprises spécialisées.

L’ampleur des désordres constitue le facteur le plus déterminant. Un problème d’humidité localisé nécessitera des interventions ponctuelles moins coûteuses qu’un problème généralisé à l’ensemble du bâtiment. L’évaluation précise de l’étendue des désordres lors du diagnostic permet d’estimer plus justement les coûts de traitement.

La nature des matériaux de construction influence également les coûts. Les murs en pierre naturelle, plus poreux et plus épais, nécessitent généralement des traitements plus importants que les murs en béton ou en parpaing. Les constructions anciennes, avec leurs matériaux traditionnels, peuvent présenter des défis techniques particuliers qui augmentent les coûts d’intervention.

L’accessibilité des zones à traiter constitue un facteur important. Les interventions en hauteur, en sous-sol, ou dans des espaces confinés nécessitent des moyens techniques particuliers qui augmentent les coûts. La nécessité de déplacer des équipements ou de réaliser des travaux de démolition préalables peut également impacter significativement le budget.

La qualité des produits et des techniques utilisées influence directement les coûts et la durabilité du traitement. Les produits haut de gamme et les techniques innovantes représentent un investissement initial plus important mais offrent généralement une meilleure efficacité et une plus grande longévité. Il est important de considérer le rapport qualité-prix sur le long terme plutôt que le seul coût initial.

Aides financières et fiscalité

Certains traitements d’humidité peuvent bénéficier d’aides financières ou d’avantages fiscaux, particulièrement lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de rénovation énergétique. Ces dispositifs peuvent réduire significativement le coût net des interventions.

Les travaux d’amélioration de la ventilation et de l’isolation peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ou de MaPrimeRénov’. Ces dispositifs permettent de déduire une partie des dépenses des impôts ou d’obtenir une prime directe. Les conditions d’éligibilité portent sur les performances des équipements installés et la qualification des entreprises réalisatrices.

Les prêts à taux zéro (éco-PTZ) peuvent financer les travaux de rénovation énergétique incluant le traitement de l’humidité. Ces prêts, sans intérêts, permettent d’étaler le financement des travaux sur plusieurs années. Ils peuvent être cumulés avec d’autres aides sous certaines conditions.

Les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peuvent financer les travaux de traitement de l’humidité dans le cadre de la rénovation de logements anciens. Ces aides, sous conditions de ressources, peuvent couvrir une partie importante des coûts de traitement. Elles sont particulièrement intéressantes pour les propriétaires occupants aux revenus modestes.

La TVA à taux réduit (5,5%) s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans. Cette réduction de TVA peut représenter une économie significative sur le coût total des travaux. Elle s’applique automatiquement si les conditions sont remplies et ne nécessite aucune démarche particulière.

Prévention et maintenance

Gestes préventifs au quotidien

La prévention des problèmes d’humidité repose largement sur l’adoption de gestes simples au quotidien. Ces bonnes pratiques, faciles à mettre en œuvre, permettent de limiter la production de vapeur d’eau et d’améliorer l’évacuation de l’humidité excédentaire.

L’aération quotidienne constitue le geste préventif le plus important. Il est recommandé d’aérer toutes les pièces du logement pendant au moins 10 minutes par jour, même en hiver. Cette aération permet de renouveler l’air intérieur et d’évacuer l’humidité accumulée. L’aération doit être renforcée après les activités génératrices de vapeur d’eau : douche, cuisine, séchage du linge.

L’utilisation des équipements de ventilation existants optimise l’évacuation de l’humidité. Les hottes aspirantes doivent être utilisées systématiquement lors de la cuisson, et les extracteurs de salle de bains doivent fonctionner pendant et après les douches. Ces équipements doivent être entretenus régulièrement pour conserver leur efficacité.

La limitation de la production de vapeur d’eau permet de réduire les risques de condensation. Il est recommandé de couvrir les casseroles lors de la cuisson, de limiter le nombre de plantes vertes dans les pièces humides, et d’éviter de faire sécher le linge à l’intérieur sans ventilation adaptée. L’utilisation d’un sèche-linge avec évacuation extérieure constitue une solution efficace.

Le chauffage adapté des locaux permet de maintenir une température homogène et de limiter les phénomènes de condensation. Il est recommandé de maintenir une température de 19-20°C dans les pièces principales et de ne pas surchauffer les pièces humides. Un chauffage trop faible favorise la condensation, tandis qu’un chauffage excessif augmente la consommation d’énergie.

Entretien des équipements

L’entretien régulier des équipements de ventilation et d’évacuation des eaux constitue un élément clé de la prévention des problèmes d’humidité. Cet entretien, souvent négligé, permet de maintenir l’efficacité des installations et de détecter précocement les dysfonctionnements.

L’entretien de la VMC doit être réalisé régulièrement pour maintenir son efficacité. Le nettoyage des bouches d’extraction et des grilles d’entrée d’air doit être effectué tous les 3 à 6 mois. Les filtres de la VMC double flux doivent être changés selon les préconisations du fabricant, généralement tous les 6 mois. Le moteur et les gaines doivent être vérifiés annuellement par un professionnel.

L’entretien des gouttières et des évacuations d’eaux pluviales permet d’éviter les infiltrations. Le nettoyage des gouttières doit être effectué au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne. Les descentes d’eaux pluviales doivent être vérifiées et débouchées si nécessaire. L’état des joints et des fixations doit être contrôlé régulièrement.

L’entretien de la toiture permet de détecter précocement les défauts d’étanchéité. Une inspection visuelle annuelle permet d’identifier les tuiles cassées, les joints défaillants, ou les éléments de zinguerie endommagés. Cette inspection peut être réalisée depuis le sol avec des jumelles ou confiée à un professionnel pour les toitures difficiles d’accès.

L’entretien des façades et des menuiseries permet de maintenir leur étanchéité. Les joints de menuiseries doivent être vérifiés annuellement et refaits si nécessaire. L’état des enduits et des peintures de façade doit être surveillé, particulièrement après les périodes de gel ou de forte pluie.

Surveillance et détection précoce

La surveillance régulière du logement permet de détecter précocement l’apparition de problèmes d’humidité et d’intervenir rapidement avant leur aggravation. Cette surveillance, basée sur l’observation et la mesure, constitue un élément essentiel de la prévention.

L’observation visuelle régulière permet d’identifier les premiers signes d’humidité : taches sur les murs ou les plafonds, moisissures naissantes, décollement de revêtements, ou condensation excessive sur les vitres. Cette observation doit être systématique et porter sur l’ensemble du logement, y compris les zones moins fréquentées comme les caves ou les combles.

La mesure du taux d’humidité de l’air permet de surveiller l’évolution des conditions d’ambiance. L’installation d’hygromètres dans les pièces principales permet de contrôler que le taux d’humidité relative reste dans la fourchette recommandée (40 à 60%). Des dépassements fréquents de ces valeurs doivent alerter sur un problème de ventilation ou de production d’humidité.

La surveillance des consommations d’eau peut révéler des fuites cachées qui peuvent être à l’origine de problèmes d’humidité. Une augmentation inexpliquée de la consommation d’eau doit faire rechercher une fuite dans les canalisations ou les équipements sanitaires. Cette surveillance peut être facilitée par l’installation de compteurs divisionnaires.

La tenue d’un carnet de surveillance permet de suivre l’évolution des conditions d’humidité et d’identifier les facteurs déclenchants. Ce carnet peut inclure les mesures d’humidité, les observations visuelles, les conditions météorologiques, et les activités particulières. Cette documentation peut s’avérer précieuse en cas de sinistre ou d’expertise.

Coût et délais d’une expertise fissures

Tarification de l’expertise

Délais d’intervention et de rendu

Conclusion

L’humidité dans la maison constitue un problème complexe qui nécessite une approche méthodique et des solutions adaptées à chaque situation. La diversité des causes et des manifestations de l’humidité rend indispensable un diagnostic précis pour mettre en place un traitement efficace et durable.

La prévention reste la meilleure approche pour éviter les problèmes d’humidité. L’adoption de gestes simples au quotidien, l’entretien régulier des équipements, et la surveillance attentive du logement permettent de limiter considérablement les risques. Ces mesures préventives, peu coûteuses, évitent souvent des interventions lourdes et onéreuses.

Lorsque des problèmes d’humidité apparaissent, il est essentiel d’intervenir rapidement pour éviter leur aggravation. Le recours à un expert qualifié permet d’obtenir un diagnostic précis et des préconisations adaptées. Cette expertise professionnelle constitue un investissement judicieux au regard des enjeux sanitaires et économiques.

Check my House met à votre disposition son expertise en diagnostic humidité pour identifier précisément les causes de vos problèmes d’humidité et vous proposer les solutions les plus adaptées. Notre approche méthodique et notre indépendance vis-à-vis des entreprises de traitement nous permettent de vous conseiller objectivement sur les meilleures solutions techniques et économiques.

Pour un diagnostic humidité professionnel, contactez Check my House au 0805 69 09 69 (appel gratuit). Nos experts interviennent dans toute la France pour identifier les causes de l’humidité et vous proposer des solutions durables.